赵广汉像

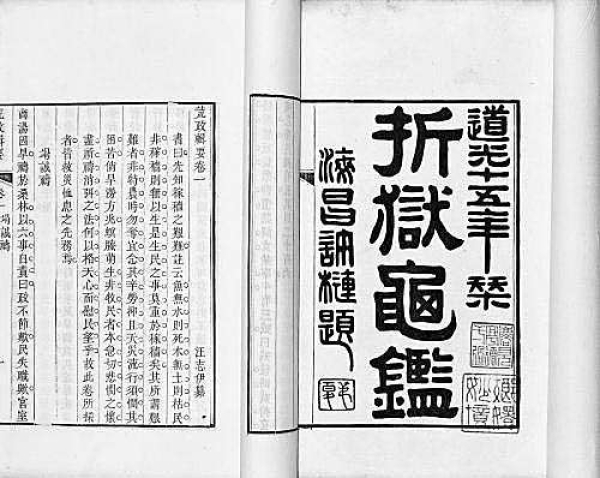

《折狱龟鉴》书影

中国古代的司法活动历史悠久,成果丰硕。在长期的司法侦查和审判实践中,中国古人创造出很多行之有效的侦查和审讯方法,钩距法便是其中最为有名的一种。

钩距法的含义

《汉书》记载,西汉时曾任颍川郡太守和京兆尹的赵广汉最擅长钩距法:(赵广汉)尤善为钩距,以得事情。钩距者,设欲知马价,则先问狗,已问羊,又问牛,然后及马,参伍其价,以类相准,则知马之贵贱,不失实矣。

对于“钩距法”,古人有两种解说:其一,“钩得其情,使不得去也。”其二,“钩,致也;距,闭也。使对者无疑,若不问而自知,众莫觉所由,以闭其术,为距也。”前者可以看作是一种案件侦查方法,即“钩致其隐伏,使不得遁;距闭其形迹,使不可窥也”。用今天的话来说,就是广布眼线,深挖案件线索,隐藏形迹,示之以虚,从而占据案件侦破主动地位。据说,赵广汉使用这种方法,“郡中盗贼、闾里轻侠,其根株窟穴所在,及吏受取请求铢两之奸,皆知之。”后者实质上是一种建立在经验推理基础上的审讯方法或策略,可称为迂回包抄法。具体来说,就是指司法人员为了从犯罪嫌疑人或证人处获得关于案件关键问题的情报,迂回设问,层层推进,最终锁定证言。成语“问羊知马”指的就是这种审讯方法。

钩距法被应用于司法实践

总而言之,无论是哪一种意义上的“钩距法”,在赵广汉的行政司法实践中均有精彩的演绎,据说在他治下,“京兆政清,吏民称之不容口,长老传以为自汉兴治京兆者莫能及”,从而为后世树立了钩距法的绝佳样板。

赵广汉之后,钩距法继续被应用于司法实践,精于此道的干臣能吏代不乏人。如唐朝中期的京兆尹李齐物“为政发官吏阴事,以察为能”,卒后,朝廷降旨褒奖其“擒奸掩钩距之术,恤狱正喉舌之官”。晚于李齐物的另一位京兆尹刘栖楚“摧抑豪右,甚有钩距,人多比之于西汉赵广汉者”。五代后晋时重臣安重荣“自能钩距,凡有争讼,多廷辩之”。北宋初年的郭进“听讼善以钩距得其情”。宋太宗时大臣李惟清“倜傥自任,有钩距,临事峻刻,所至称强干”。一代名相杜衍“发幽摘伏,钩距缪数,奸不得隐,人服其神”。元代皇庆年间的浮梁令郭郁“善为钩距,以廉民隐,自比赵广汉”。明朝成化年间的地方官陈炜“屡折疑狱,善为钩距,以得其情”。和赵广汉一样,这些官员对钩距法的娴熟运用为他们赢得了不错的口碑。

《折狱龟鉴》收录了宋代官员包拯和钱龢运用钩距法顺利破案的故事,值得关注:

包拯副枢初知扬州天长县时,有诉盗割牛舌者,拯密喻令归,屠其牛而鬻之。遂有告其私杀牛者,拯诘之曰:“何为割某家牛舌而又告之?”其人惊服。

(钱)龢尝知秀州嘉兴县,有村民告牛为盗所杀,龢令亟归,勿言告官,但召同村解之,遍以肉馈,知识或有怨,即倍与。民如其言,明日,有持肉告民私杀牛者。龢即收讯,果其所杀。

在《折狱龟鉴》的作者看来,包拯和钱龢的“钩慝之术”实际上就是源起于赵广汉的钩距法,此种钩距法很明显是作为刑事侦查方法意义上的钩距法。在证据搜集和固定技术至为简陋的中世纪,司法人员故布疑阵(用谲),诱使犯罪嫌疑人露出马脚甚至自投罗网,展示了当时司法人员对于犯罪心理学知识的娴熟运用,其手法之高明令人拍案叫绝。

由上可知,早期的钩距法包含了侦查方法和审讯方法两方面内容,而到了后来,作为审讯方法意义上的钩距法逐渐隐而不彰,而作为侦查方法的钩距法却大放异彩。当然,无论是作为侦查方法还是审讯方法的钩距法,其合理性都是毋庸置疑的。在科学技术不够发达,司法部门取证、定证能力有限的历史条件下,司法人员因陋就简,发挥主观能动性,自觉运用包括秘密侦查、诱惑侦查、犯罪心理分析和逻辑推理在内的一系列侦讯方法,充分展现了中国古人的聪明才智,代表了中国古代司法文化中技术流的一派。

虽说属于技术流,可是钩距法的运用对司法者的个人素质要求很高,运用之妙存乎一心,非有巧妙之运思和缜密之安排不能奏其功,是以在西汉,“唯广汉至精能行之,他人效者莫能及也。”

对钩距法的复杂心态

值得注意的是,中国古人对待钩距法的心态颇为复杂。一方面,对钩距法的运思巧妙和务实高效激赏不已;另一方面,又从道德的立场出发,指责钩距法不够厚道。如有人指出,赵广汉“少子谅易直之心,言乎教化则不如文翁、韩延寿,言乎才能则较之敞与王尊独为刻深,非所以垂训也”。后代儒生为历代名臣立传,《循吏传》中不列赵广汉,就是觉得赵广汉虽有事功,但用心不纯。还有人认为,钩距法高明则高明矣,然不可为继,是以圣人“非不知钩距之术足以尽擿天下之诈,而每使之有余情”。更有人毫不客气地提出批评:“昔赵子都问牛得马,为钩距之术,以察事情,然奸伪日炽,卒以狡侩状其躯”,“与其用术数以熏其心,孰若明白坦夷以全其真也哉!”

正是出于此种心态,历史上有不少官吏在其实践中自觉地与钩距法拉开距离。如梁朝的张缅“为政任恩惠,不设钩距”。北宋杜竑知齐州时,“治尚宽厚,不设钩距町畦”。罗适为政江都时,“以诚心为主,耻言钩距惠文之事”。南宋前期的季光弼长期任职地方基层官吏,其听讼断狱“不为钩距,一以至诚临之,公而生明,无不洞察”。元代中期的鄞县尉周以韶“求民瘼,审狱冤,除蠧黜奸,发摘盗贼,不事钩距,皆使自实,一无所旁引”。明清之际著名直臣孙昌龄早年“司李海上(指任登州推官),发奸摘伏如神,不事缿筩钩距之术,明允无冤”。站在儒家治国理想的坐标系上,中国古人更为推崇的是“鞭笞尽弛而令行,钩距不施而情得”的至高境界。唐代韦夏卿任京兆尹,时人赞其施政“德刑交修,宽猛相济,匪设钩距,物无遁情”。诗人白居易在任河南尹时,也曾作诗自况:“推诚废钩距,示耻用蒲鞭。”

剔除道德判断的成分,中国古人对钩距法的排斥中还包含了对作为技术的钩距法可能被滥用的担忧。北宋名公张咏守蜀时,身边备一小册,“每钩距得人阴事,必记之册上。”后来册子被其秘书无意中看到,见册中“尽记人细过,有已行者即朱勾之,未行者尚众也”。秘书方才明白张咏时时“发郡人阴事而诛之”,是多布耳目眼线的结果。出于仁心,秘书将册子焚毁,并借机劝谏:“公为政过猛,而又阴采人短长,不皆究实而诛,若不毁焚,恐自是杀人无穷也。”这种担忧并非多余,事实上,历史上的确不乏不法官吏运用钩距之术陷人于罪的例子。如北宋臣僚论及元丰之后政局曰:“执事者矫枉过直,矜钩距以为法术,任惠文以取媮快,上下迫胁,民不堪命。”又如南宋官员袁韶作为奸相史弥远的同党,“七八年间再典京兆,羽翼权奸,凌轹善类,扰累富民,罗织儒生,钩距术数,盖有为昔人之所不为者。”

历史证明,钩距法如果被心术不正之徒所掌握,极容易成为戕害良善、罗织罪名的工具。进而言之,“夫惟深隐而不可得,故以钩致之。”此种引蛇出洞式的侦查方法与当代的诱惑侦查极为相似,即便司法者宅心仁厚,也不能保证在使用时不出现偏差。如包拯和钱龢所断两案,因有人来告发即断定其人为作案者,虽有生活经验作为背书,却非绝对可靠,如果不辅之以其他证据,则容易酿成冤假错案。值得一提的是,作为钩距法开创者的赵广汉最终被判腰斩,罪名之一就是“贼杀不辜,鞠狱故不以实”,此中教训发人深思。

钩距法在中国古代司法活动中的应用和发达具有历史的正当性和必然性,代表了中国古代司法制度及实践通向技术化的一种努力,其中不乏智慧的闪光。然而由于长期处于道德话语的压制之下,此种努力未能开花结果,催生现代型的侦讯体系。尤为关键的是,由于缺乏正当程序的制约和保障,钩距法无法上升为真正意义的“法”,而只能止于“术”的层面。正缘于此,钩距法的流弊在实践中日益凸显,钩距法的花火在带给人惊艳的目炫之后,也就不可避免地归于寂灭了。

(赵进华,作者单位系东北大学文法学院)